영화를 더이상 열심히 찾아보지 않는다.

OTT 춘추전국시대에 고민하기 싫어서, 그리고 없으면 좀 아쉬울 것 같아, 넷플릭스 하나만 유지한다.

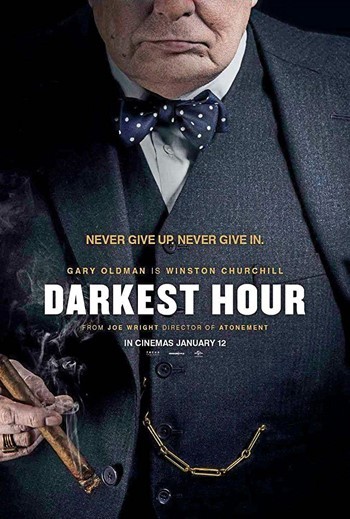

게리 올드먼이 주연이라는 것과, 윈스턴 처칠을 다룬 영화라는 어렴풋한 정보 외에는 아는 것 없이 봤다.

훌륭한 디테일과 만듦새에다가, 주연을 비롯한 배우들의 섬세한 연기와 촬영, 미술 등이 모여 정말 '빚어내다'라는 표현이 걸맞게 만들어진 영화들이 있다.

영화는 결국 사람을 다루고 사람을 찍는 것이라는, 어쩌면 당연한 사실을 증명하는 영화들.

딱 그런 종류의 영화다.

기교없이 그야말로 영화의 전통적인 재료들에 힘을 주어 만든 영화.

시나리오도 압축된 밀도를 지닌 대사와, 밀도를 지닌 장면들의 연속이다. 묵직하게 울릴 때가 있다.

윈스턴 처칠의 총리직 시작부터, 이제는 너무나도 유명한 지명이 되어버린 덩케르크(뒹케르크가 원래 맞는 말인 듯)철수 작전, 그리고 사람들의 마음을 움직이고, 정계를 움직여 히틀러와의 타협을 포기하고 참전을 결정하게 되기까지의 이야기.

사람에 의해서 마음이 움직이고, 사람들의 마음을 움직인다는 표현은... 사실 너무나 어려운 시각적 표현이고 클리셰가 되기 너무 쉽다.

그래도 배우들의 연기가 진부해질 수 있는 이런 장면들을 설득력있게 만든다.

대신 이 모든 장점들이 극적인 재미를 보장하지는 않는다.

재미나 감동을 주기보다는, 책임감과 결정의 무게 그리고 두려움 등에 공감하게 만든다.

쓰고보니, 이 정도면 꽤 훌륭한 영화가 아닌가 싶다.

영화의 목적이 꼭 재미만은 아니지 않나.